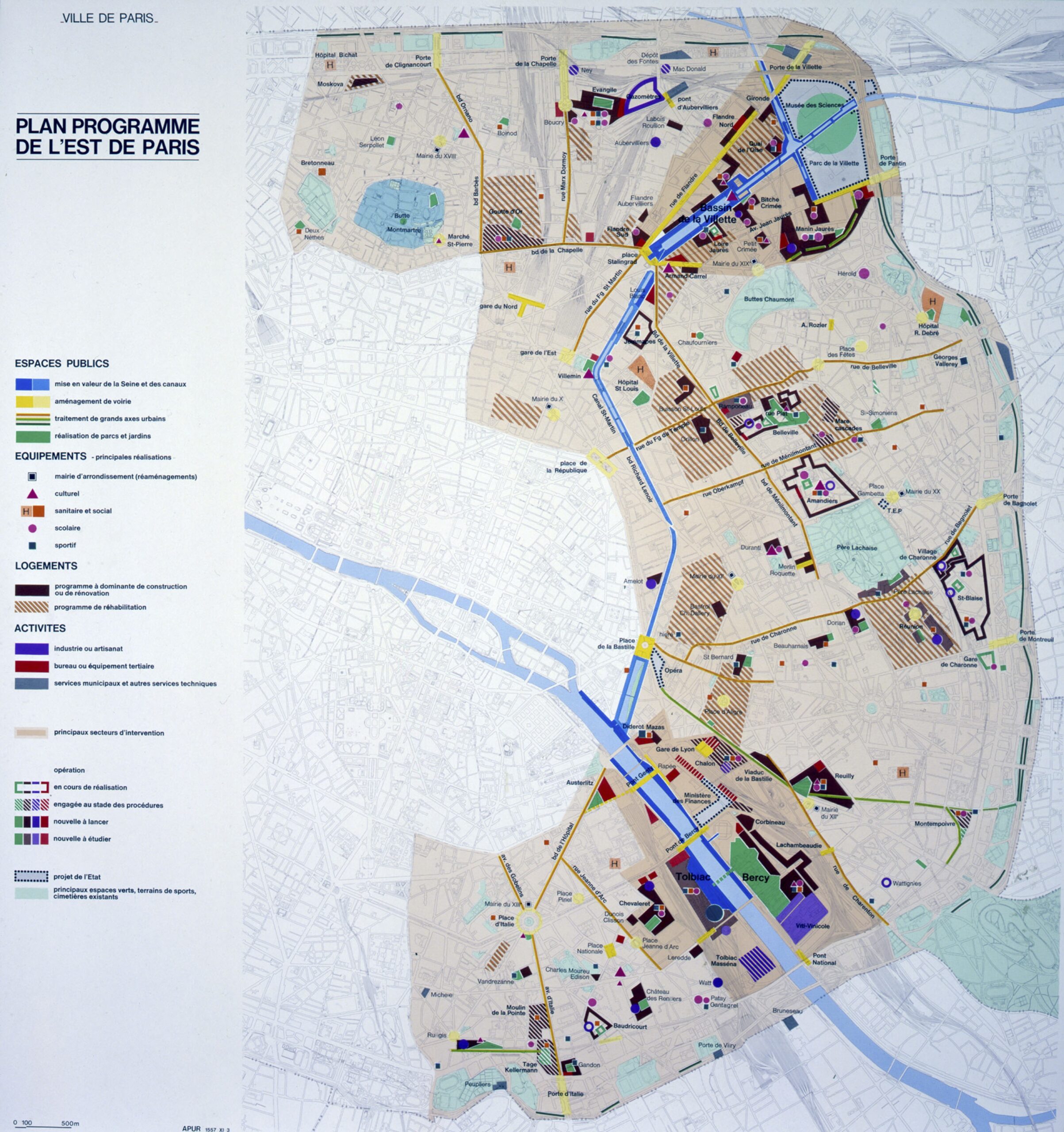

Extrait du document graphique du Plan programme de l’Est de Paris pour les 12e et 13e arrondissements

Il y a eu dans l’histoire de Paris des moments forts. La période Haussmannienne en fut une. Elle est particulièrement bien connue des spécialistes, et aussi du « commun des mortels ». A la fin du vingtième siècle, un évènement majeur est intervenu, quasiment méconnu quand il s’est produit et a fortiori aujourd’hui, plus de quarante ans après. Et pourtant c’était un évènement majeur, je le répète. Il s’agit de ce qui a été appelé, à l’époque : le « Plan programme de l’Est de Paris ».

Quels étaient le contexte, la nature de ce Plan programme, et aussi les raisons pour lesquelles, selon moi, cette grande aventure urbaine est passée inaperçue ?

Nous étions à la fin de l’année 1982. Je venais d’être nommé à la direction de l’Aménagement urbain de la Ville de Paris. J’y suis resté vingt ans, dans plusieurs fonctions successives. L’Atelier parisien d’Urbanisme était animé et dirigé par un homme que j’ai un peu connu, mais suffisamment pour pouvoir dire que son talent était aussi grand que son cœur : Pierre-Yves Ligen.

L’Atelier parisien d’urbanisme avait réalisé depuis plusieurs années des études d’urbanisme sur l’ensemble de Paris, plus particulièrement sur l’Est de Paris.

Pierre-Yves Ligen et son équipe ont décidé, dans les années 1981-82-83, de réunir les différentes études réalisées sur l’Est de Paris et d’en faire un « Plan programme ». Ce Plan programme a été soumis au Conseil de Paris en novembre 1983, sous la forme d’une communication, avec débat, mais sans vote. Il n’avait pas de valeur règlementaire formelle. Il s’agissait d’un document d’intention, et, en tant que tel, il offrait une certaine souplesse dans le temps. Il concernait sept arrondissements : les 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e et 20e.

Ce document avait un double objectif :

- prendre acte du retard accumulé au cours des siècles par l’Est de Paris dans des domaines essentiels : une moindre qualité de ville et du cadre de vie, un déficit en équipements publics de voisinage (écoles, crèches, jardins publics…), la présence de populations défavorisées, la vétusté d’une part importante du patrimoine bâti, etc..

- affirmer la volonté des responsables municipaux de réduire ces disparités territoriales en dressant une liste d’actions prioritaires localisées touchant à l’urbanisme, au logement, à l’emploi, aux espaces et équipements publics, aux déplacements. En prévoyant, organisant, et coordonnant l’ensemble des interventions prioritaires que la Ville se proposait de poursuivre ou d’engager dans les dix quinze ans à venir, les auteurs cherchaient aussi à assurer une cohérence d’ensemble de ces actions.

Cette démarche était d’autant plus originale que, dans le même temps, la notion de planification était largement jetée aux oubliettes dans le pays. Dans le même temps, les orientations d’aménagement et d’urbanisme au niveau de la région Île-de-France et donc du Grand Paris affirmaient la volonté de rééquilibrage en faveur de l’Est de la région. Ce plan programme en faveur de l’Est de Paris était donc cohérent avec le contexte régional.

Deux autres circonstances ont également marqué de début des années 1980. Tout d’abord l’importante loi de décentralisation de 1983, dite loi Defferre, a transféré aux communes les compétences en matière d’urbanisme, qui étaient jusqu’alors placées sous l’autorité de l’Etat. D’autre part, la Ville de Paris, sous l’autorité de son maire nouvellement élu, a opéré un changement fondamental dans la politique d’urbanisme de Paris. Finis les tours et les grands ensembles, fruits d’une conception dite « moderne » de la ville. Les extensions et les rénovations seront, à l’avenir, pensées à partir de la ville existante : respect du réseau des rues existantes, constructions à l’alignement des rues, hauteurs modérées des constructions, en harmonie avec le paysage général de la ville. La concrétisation des projets prévus au Plan programme de l’Est de Paris a tenu compte de ces nouvelles orientations.

Par la suite, chaque projet, petit ou grand, a suivi son chemin propre. Les petits projets étaient notamment la réalisation d’équipements publics : écoles, crèches, gymnases, jardins publics, places, rues, etc.. Les grands projets concernaient la réalisation de nouveaux quartiers sur des terrains publics appartenant à la Ville (quartier de Bercy par exemple) ou à la SNCF (nouveau quartier rive gauche le long de la Seine dans le 13earrondissement, nouveau quartier construit sur l’ancienne gare de Reuilly en face de la mairie du 12earrondissement). Il s’agissait aussi de réhabiliter, en douceur, certains quartiers anciens donnant des signes de vétusté.

Vers les années 1995-2000, une grande partie des actions prioritaires étaient soit réalisées, soit engagées. Le parcours de chaque projet était connu, y compris du grand public. Car les projets les plus significatifs ont donné lieu à des consultations de la population.

Mais ce qui est beaucoup moins connu, c’est l’existence de cette matrice, du Plan programme d’ensemble élaboré en 1983 et qui a été réalisé progressivement.

Plus de 40 ans après l’élaboration de ce Plan programme, les arrondissements de l’Est de Paris ont considérablement évolué. Les quartiers attractifs y sont de plus en plus nombreux. Pour moi, Pierre-Yves Ligen était un visionnaire. Il était social et ouvert à la qualité de vie.

Il convient de souligner que l’inscription d’un projet dans ce Plan programme n’était que la première étape d’un long processus opérationnel. L’essentiel restait à faire. La durée et la complexité de ce processus était dépendante de la nature et de l’ampleur dudit projet. La construction d’une école, lorsque la Ville est déjà propriétaire de l’assiette foncière, nécessite le choix d’un architecte, l’étude du projet par l’architecte choisi à l’issue d’un concours, l’approbation du projet par la Ville, le lancement des consultations des entreprises, et enfin le chantier.

Il en va tout autrement pour la création d’un nouveau quartier. Elle implique d’abord de conduire des études et une procédure d’urbanisme, régie par de nombreux lois et décrets, puis d’entrer dans la dentelle du détail : dessiner chaque rue, localiser chaque immeuble, chaque jardin public, chaque crèche, etc… Le lieu n’est pas ici d’entrer dans le détail de ces processus. Mais il importe de souligner qu’un processus d’urbanisme est une longue chaîne d’étapes successives, et que la réussite finale nécessite que chaque étape, sans exception, soit conduite avec rigueur, compétence, humanité et sens du beau. Si un seul maillon est faible, le résultat final, y compris sur le plan qualitatif, est compromis, pour ne pas dire « raté ».

Ainsi, par exemple, si une erreur est commise dans le processus juridique, par non respect de telle loi ou de tel décret, même pour un point de détail, le document d’urbanisme risquera une annulation par la juridiction administrative, et il faudra tout recommencer.

Si une étude financière prévisionnelle sérieuse du coût pour la commune n’a pas été réalisée, la commune risque des déboires financiers qui peuvent être très substantiels.

Une mission d’urbanisme peut être comparée à un orchestre symphonique. C’est une action pluridisciplinaire, dans laquelle chaque spécialiste joue sa partition, comme les instruments de l’orchestre : architectes, paysagistes, ingénieurs, sont chargés de la conception qualitative et technique du projet ; l’intervention de juristes, de financiers, de sociologues, est aussi indispensable. Cette mission opérationnelle a été assumée par la Ville elle-même, et, en son sein, par la direction chargée de l’aménagement urbain.

La mission de pilotage de la Ville, qu’on peut appeler « maîtrise d’ouvrage urbaine », a été largement déléguée à des sociétés d’économie mixte d’aménagement (SEMA) créées pour cette occasion. Une société d’économie mixte est une société dont la gestion est celle d’une société anonyme, et dont le capital est majoritairement détenu par la commune. Trois sociétés d’économie mixte d’aménagement ont ainsi joué un rôle déterminant dans la concrétisation du Plan programme de l’Est de Paris. Une dans le nord-est, une dans le 12earrondissement, et une dans le 13earrondissement.

Sur le contenu concret des opérations d’urbanisme, je me limiterai à mentionner deux caractéristiques :

- globalement, une priorité a été donnée à la construction de logements, en particulier dans les 12e, 13e, 18e et 19e arrondissements. De plus, et ce point me paraît essentiel, dans chaque quartier neuf, la ville a veillé à créer une diversité sociale : les logements construits étaient répartis en trois tiers : un tiers de logements sociaux locatifs, un tiers de logements locatifs à loyers intermédiaires, un tiers de logements à loyers libres.

- un cas particulier est constitué par la vaste opération d’urbanisme réalisée en bord de Seine, dans le 13earrondissement. La Ville de Paris a décidé de réaliser, en accord avec la SNCF, une grande opération d’urbanisme en bordure de Seine, entre la gare d’Austerlitz et le boulevard des Maréchaux, et d’inclure dans cet aménagement des logements mais aussi des bureaux. Les bureaux aujourd’hui construits accueillent de l’ordre de 50 000 emplois.

Pour ma part, j’ai quelques réticences sur le paysage urbain et la qualité de ville de ce nouveau quartier. A mon sens, cela tient, en partie, au fait qu’il inclut la nouvelle Bibliothèque nationale de France (BNF). Or, le calendrier de réalisation de la BNF était très volontariste et très serré. Comme il dépendait, pour des raisons de droit des sols, du calendrier du nouveau quartier dans lequel cet équipement majeur s’insère, les études et processus d’urbanisme n’ont pas laissé suffisamment de temps au temps.

Le lecteur qui souhaitera avoir plus de détails sur le contenu du Plan programme pourra utilement se référer au numéro spécial que l’Atelier parisien d’urbanisme lui a consacré à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Atelier. https://50ans.apur.org/fr/home/1978-1987/plan-programme-de-lest-de-paris-1290.html

Je veux souligner ici le rôle majeur qu’ont joué les Architectes voyers de la Ville de Paris dans la réussite de ce défi que constituait le Plan programme de l’Est de Paris. Ils sont intervenus à différents stades des projets, conformément à leurs missions au sein de la Ville : élaboration des documents d’urbanisme, suivi de leur mise en œuvre, notamment par l’instruction des permis de construire, conduite des études des divers équipements publics, et j’en oublie.

Il n’est pas inutile de chercher à comprendre pourquoi cet acte fort que constituait le Plan programme de l’Est de Paris en tant que démarche volontariste et de cohérence d’ensemble est resté quasiment inconnu des Parisiens. Pour ma part, je pense que deux facteurs ont beaucoup joué.

- Tout d’abord ce puissant document d’intentions n’a pas fait l’objet d’une approbation formelle par le Conseil de Paris ; il n’y avait pas d’engagement, ce qui réduisait non seulement les débats mais aussi la communication publique ;

- D’autre part, le maire de Paris de l’époque ambitionnait d’autres fonctions au plan national, et la communication conduite par son entourage portait prioritairement sur la mise en valeur de réalisations transposables à l’échelle nationale, ce qui n’était pas le cas du Plan programme de l’Est de Paris. Ainsi, l’affirmation dans ce Plan programme d’intentions fortes et claires, puis la concrétisation de ces intentions, ont prévalu sur la communication. C’est un cas suffisamment rare pour être souligné.

Aujourd’hui, avec le recul, je pense que les services rendus par Pierre-Yves Ligen à Paris mériteraient qu’une rue porte son nom.

Jacques Marvillet

Ancien directeur de l’urbanisme de la Ville de Paris