Vanessa Alvarado / Topophile

Françoise Choay livre le fruit de ses réflexions dans un article de 1994 rédigé initialement pour la DATAR et réédité par la revue Topophile : « Penser la non-ville et la non-campagne de demain ».

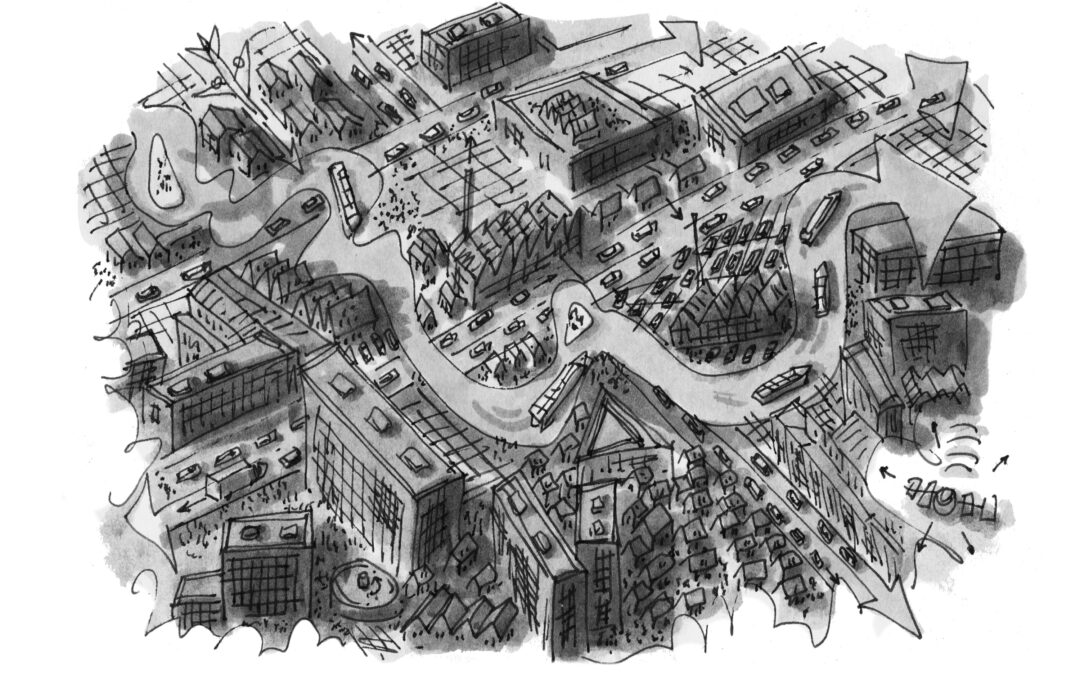

Face à l’urbain, en tant qu’il est « l’entité que constituent les réseaux techniques et les comportements engendrés par leur usage » et à son développement qui tend à faire disparaître l’urbanité, Françoise Choay examine deux hypothèses de développement de la civilisation urbaine, dans l’extrait suivant.

La mutation d’homo sapiens sapiens

« La première peut être formulée en extrapolant un ensemble de tendances déjà actualisées et liées par une boucle de rétroaction : d’une part, l’aménagement concerté de l’espace à l’échelle unique du territoire ; d’autre part, les tendances induites par les nouvelles vitesses de transport des personnes et de l’information, le développement des mémoires artificielles, la médiation croissante de l’image et de la simulation, fondées sur des rapports nouveaux avec l’espace et le temps (…)

« A terme, cette hypothèse conduit à la déréalisation du monde (déjà dans nos écoles, on enseigne aux enfants les saveurs et les odeurs) et à une transformation de nos fonctions cérébrales. On peut se demander si, plus vite que l’ingénierie génétique, le conditionnement des comportements culturels acquis ne serait pas susceptible de provoquer une mutation d’homo sapiens sapiens. Une telle perspective peut exciter l’imagination. Elle rend aussi vaine qu’hasardeuse toute spéculation sur le devenir de l’urbanité et des modes d’urbanisation. »

Le développement complémentaire d’une échelle éthologique d’urbanité

« Une autre hypothèse postule la coexistence et la synergie de deux échelles d’aménagement, l’une territoriale et l’autre que j’appellerai, provisoirement, locale. Cette dernière ne peut en aucune façon se substituer à l’échelle du territoire qui est, on l’a vu, le fondement de l’urbain, mais elle en devient le complément nécessaire. Toutes deux sont nécessaires, ni l’une ni l’autre suffisante. Dès lors, il s’agit d’inventer, sans nostalgie de la ville, des établissements collectifs locaux porteurs d’urbanité. Dans le cadre infrastructurel dont l’isotropie autorise une distribution des activités plus équitable, socialement et économiquement, nous devons aussi apprendre à façonner les paysages d’une nouvelle ruralité en tenant compte des particularités naturelles locales.

« Il convient donc en priorité de réfléchir sur le sens et la nature actuels de la notion de « local » et, peut-être, de lui donner une désignation propre. Le terme est, en effet, connoté par les idées souvent floues ou ambivalentes de lieu, d’enracinement, d’identité, d’appropriation, d’histoire et de mémoire. Les travaux de l’anthropologie culturelle d’abord (Lévi-Strauss [1]), puis des sociologies urbaines et rurales (H.Coing [2], A.Sayad [3]…), ont mis en évidence comment, dans certaines sociétés ou pour certains groupes sociaux, des configurations locales d’espace constituent le socle de leur mémoire collective et l’assise indispensable à leur fonctionnement. D’où l’importance, dans nos agglomérations actuelles en proie à l’exclusion ou à la ségrégation, de ne pas détruire, quand il existe, le support local des minorités ethniques ou économiques.

« Mais dans la civilisation mobile et délocalisée de l’urbain, il est d’autres moyens pour assurer et affirmer son identité que des attaches locales. Sauf exceptions (champs de bataille, camps de concentration), les « lieux de mémoire » sont en réalité des lieux d’histoire qui ne nous concernent pas organiquement en tant que vivant doté de mémoire, mais en appellent au mieux à notre curiosité intellectuelle.

« L’identité perdue que cherche la civilisation de l’urbain à une échelle de proximité ne peut être assimilable à celle de groupes sociaux minoritaires et statiquement enracinés dans des lieux. C’est une identité anthropologique : une présence au monde dans l’espace qui se manifeste par l’art de lier des pleins et des vides, des édifices et des chemins, entre eux et avec le ciel et la terre. En d’autres termes, ce qu’il s’agit de redécouvrir est une compétence d’édifier ou d’habiter, possible à la seule échelle que je me risquerai, faute de mieux et pour éviter les confusions, à qualifier d’éthologique [4] : par référence au corps et à son implication totale.(…)

« En dépit et à cause de sa modestie, et parce qu’elle élimine tout manichéisme idéologique en accueillant l’innovation technique, l’option pour le développement complémentaire d’une échelle éthologique d’urbanité doit être conçue comme une démarche ou un combat d’avant-garde. »

[1] C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, I, Plon, 1958.

[2] H. Coing, Rénovation urbaine et changement social, Paris, 1967.

[3] P. Bourdieu et A. Sayad, Le Déracinement, Minuit, 1977.

[4] L’éthologie, illustrée en particulier par K. Lorenz, est la science du comportement des vivants dans l’espace.

>> Hommage à Françoise Choay : Le lundi 28 avril de 13h30 à 19h00 à l’ENSA Paris Belleville, Amphithéâtre Bernard Huet, 60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris (M° Belleville).